マミートラックとは?女性の仕事・キャリアと子育ての両立について考えよう

マミートラックという言葉を聞いたことがある方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。

まだまだ一般的に浸透している概念とは言えないこの「マミートラック」。

2024年の出生率が統計開始以降最少とのニュースが取り上げられる中、その要因のひとつとも言われている「女性の仕事・キャリアと子育ての両立問題」にも目を向ける必要があります。

このブログではマミートラックという言葉を入口に、女性の社会進出とライフステージの変化の関係性について考えてみたいと思います。

当事者である方もそうでない方も、ぜひ最後までお読みいただけると嬉しいです。

目次

マミートラックとは?

マミートラックとは、働く女性が出産・育児を経て職場復帰しても従来の仕事に就くことができず、その後も臨んだキャリアが形成されないことをいいます。

もともとは出産育児と仕事のキャリアの両立を推進するために、その取り組みがマミートラックと名付けられたものの、両立が可能な環境を整えた結果“出世コースから外れてしまう”といったことが起きています。

マミートラックの概念は海外で生まれたものですが、日本においても子供を持つ女性の多くが、いわゆる出世コースを指す“ファストトラック”を諦めざるを得ない現実があり、これが働き続けるモチベーションを失う要因のひとつであるといわれています。

マミートラックはどうして起こるのか

マミートラックが起こる要因として、育児中の女性社員は仕事に打ち込めないというバイアスと、育児だけでなく介護など多様な事情を抱える従業員にとっても働きやすい環境の整備がされていない点を挙げることができます。

その他、次の章でも触れていますが、子育て中の女性に対する「子育てに集中すべきだ」「子育て中に重要な仕事は任せられない」などといった先入観(アンコンシャスバイアス)が影響していることもあるでしょう。

そこで企業がとれる対応としては、多様な働き方が実現するよう環境整備を整えることはもちろん、面談やヒアリングを通じて、本人がどういった働き方を希望しているのかを把握し、労働者と企業の両方にとって最善の選択肢は何なのかを検討することが大切です。

マミートラックが女性の選択に与える影響

マミートラックに陥った同僚を見ると、周囲の女性社員の中にはマミートラックを恐れて子どもを持つことに希望を感じられなくなるのではないかと考えました。

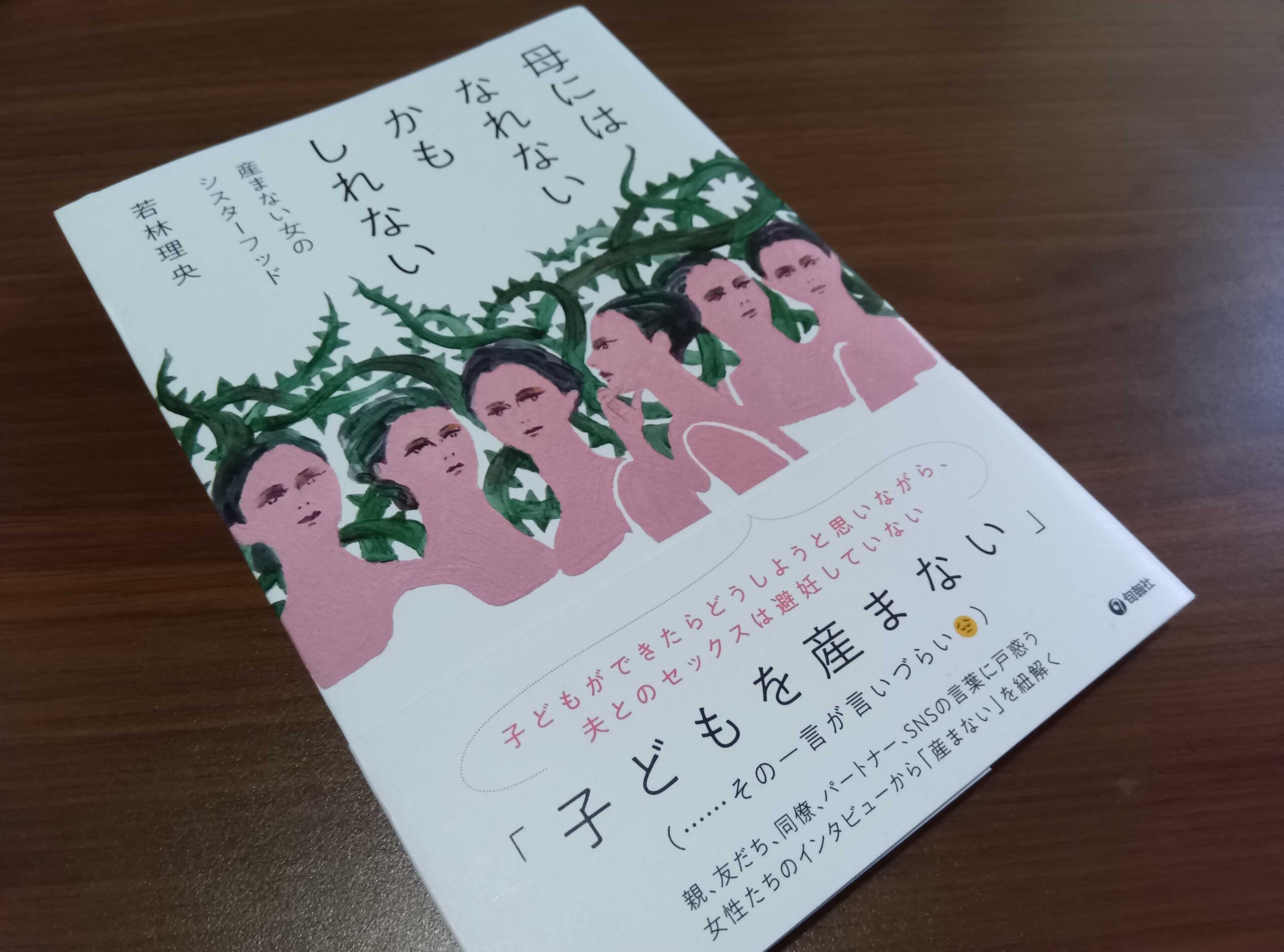

子どもは産まないと考えている女性の背景にはどんなものがあるのかを知る必要があると感じ、写真の書籍『母にはなれないかもしれない 産まない女のシスターフッド』(若林 理央 著)を手にとりました。

タイトルには「産まない女」とありますが、書籍内では「産まない・産めない・産みたくない女性たち」に分けて、それぞれの立場をとる女性へのインタビューがまとめられています。

ときに子のあるなしで隔たりが生まれ、「子持ち様」「無産様」と互いを煽り合うような対立構造で捉えられがちな社会ですが、この本ではそれぞれの立場が抱える事情や葛藤があることに気づかされます。

様々な背景を持つ女性のインタビューが綴られる中で、いくつか今回のブログテーマでも参考になるものがありました。

とある男女共同参画センターでの勤務経験のある女性は、子育てのために断絶してしまったキャリアを取り戻すために相談に来る女性たちの話を聞くたびに、ライフステージが変わった女性たちは男性より不平等な立場に置かれていることを知ったと語っています。

そういった経験から自身の「子を持たない」という人生観を強固にした旨が紹介されていて、中でも次の言葉にその思いのすべてが集約されているように思いました。

この言葉は、国(政治家)を家庭(夫)に置きかえて解釈することもできそうです。

まだまだ女性のほうが出産子育てでキャリアが断絶される可能性が高い中で、夫側はそれを踏まえて妻との家族計画を立てているのだろうか、といった疑問がわいてきます。

また、元々ワーカーホリックな女性が夫の希望にこたえて子どもを産んだものの、時間を戻せるなら子どもは産まないと語るインタビューも印象的でした。

決して子どもを愛していないのではなく、母性もある。けれども子供を持たない人生のほうが良かったという本音は誰にも言えない辛さがあるといいます。

インタビュー中の“「子どもより仕事を優先したい」という言葉は言いにくい”といった一文には考えさせられるものがあり、そんな女性による次の言葉はとても切実だと感じました。

実際にそうなのだろう。子どもが熱を出したら仕事を中断して、迎えに行かなければならない。子供が歩けるようになったら目が離せなくなる。自分のことに費やせる時間は短くなる。

この言葉からは、実際は子どもにかかる時間を割かざるを得ないものの、子どもより仕事を優先したい(キャリアを守りたい)という本音も抱えた葛藤が伝わってきます。

これも男性よりも女性が直面しやすい問題といえるのではないでしょうか。

女性が産める性である以上、男女の平等は難しいのかもしれませんが、どうしても女性のほうがライフステージの変化がキャリアに影響を与えてしまう。そういった現実が、女性の人生の選択に影響を及ぼすのは必然のことなのかもしれません。

マミートラックに隠れた問題にも目を向けよう

マミートラック、つまり妊娠・育児によって望むキャリアが阻まれた女性従業員のことについてここまで書いてきましたが、育児と仕事の両立がかなう環境を整備することはもちろん、その「しわ寄せ」が来る従業員についても考える必要があります。

本人が選択したか否かは置いておくとして、結婚・出産・育児といったライフステージの変化が起こらない従業員もいます。

独身だから・子供がいないからといった理由だけで融通が利くと思われてしまう、それゆえに特定の従業員に仕事のしわ寄せがおこり、「産育休のカバーはお互い様かもしれないけれど、自分にはそんな予定はない」といった声も聞こえてきます。

カバーに回る従業員の負担はかねてより問題になっており、近年、助成金制度にも変化が見られるようになりました。

例えば、従業員の育児休業促進を目的とした助成金に「両立支援等助成金」がありますが、そのなかの「育休中等業務代替支援コース」では、育休取得者の業務を代替した労働者に手当を支給した場合などに対して助成金が支給されます。

育休を取る従業員に代わって業務を行う周囲の従業員の負担軽減とモチベーションアップとして、手当支給が必要という意識の後押しになる助成金といえます。

この助成金を活用した効果として、企業から寄せられた声に「代わりに働いた人は、より納得して仕事をすることができ、離職防止にも寄与する取り組みだった」「育休を取得していた従業員が職場復帰する頃には、業務シェアが進み、結果として皆が有給休暇を取得しやすくなった」といったものがあり、その効果の高さが伺えます。

おわりに

マミートラックとして女性の子育てとキャリアの両立に潜む問題を取り上げましたが、もちろん男性にも男性特有の悩みはあるはずです。

以前と比べて男性の育児参加は進み、育休の取得数も増加しています。

しかし会社の認識が時代に追い付いていないと、男性の育児休暇取得に対する賛同を得にくいこともまだまだあるかと思います。

子育てに限らず、介護の問題もありますよね。すべての人が本当の意味での「ワークライフバランス」が実現するのが理想ですが、考えるべき問題、取るべき対応はたくさんありそうです。

このブログでは、週に1度、毎週月曜日に新しいブログ記事をアップしています。

幅広いテーマを扱っているので、ぜひ過去記事もご覧いただけると嬉しいです。

「このブログを書いているのってどんなひと?」「このHPを運営している会社(社労士事務所)ってどんなところ?」と興味を持ってくださった方は、自己紹介動画(YouTubeで2分程度のアニメーションです)もご覧いただけると嬉しいです。