ソーシャルスキルトレーニングとは?—目的や方法についてー

ソーシャルスキルトレーニングをご存知ですか?

“ソーシャルスキル”とはそもそもどんなスキルなのでしょうか。

このブログではソーシャルスキルトレーニングの定義のほか、そも目的や方法についてご紹介しています。

ソーシャルトレーニングを必要とする方や、その支援にあたる方など、多くの人の参考になれば幸いです。

参考書籍もご紹介しているので、ぜひ最後までお読みください。

目次

- ○ ソーシャルスキルトレーニングとは?

- ・ソーシャルスキルトレーニングの歴史

- ○ ソーシャルスキルトレーニングの目的 —大人の場合—

- ・参考書籍:『仕事だいじょうぶの本』北岡祐子 著

- ○ ソーシャルスキルトレーニングの方法

- ○ おわりに

ソーシャルスキルトレーニングとは?

ソーシャルスキルトレーニングとは、その名の通り社会で暮らしていくために必要なスキルをいい、Social Skills Trainingの頭文字をとって「SST」と呼称されることもあります。

社会で暮らしていくために必要なスキルとは、具体的には人との関わりを指しています。無意識にルールに適応できる人ばかりではなく、曖昧な表現や暗黙の了解あるいは一般常識といった概念は、その習得が難しい人にとっては社会を居心地の悪いものにしていまいます。

ソーシャルスキルトレーニングを必要とする人はこどもから大人まで幅広く、その年齢や個人のスキル、その人が置かれる環境に合わせたトレーニングがあります。

ソーシャルトレーニングを通じてその人がその人らしく周囲と関わり合いながら生きていけるよう、社会性を高めることを目指します。

ソーシャルスキルトレーニングの歴史

後で紹介する『仕事だいじょうぶの本』でソーシャルスキルトレーニング(SST)の歴史について以下の通り紹介されていました。

ソーシャルスキルトレーニングの目的 —大人の場合—

上の章でも触れたように、ソーシャルスキルトレーニングとは、社会で生きていくうえで必要なスキルの習得を目指すための訓練です。

ここではより具体的に、「大人のソーシャルスキルトレーニング」は何を目的に行われるのか確認していきましょう。

大人のソーシャルスキルトレーニングの特徴として、「職場でのコミュニケーション」が念頭に置かれている点があげられます。

職場ではあらゆる立場や関係の人と接点を持つことがあり、例えば上司とのコミュニケーション、取引先とのコミュニケーションなどが考えられます。

あいさつが適切にできるかどうか/相手の視点に立って話しかけたり言葉選びをしたりできるか等、仕事そのもののスキル以前に「ふるまい」から周囲の評価を受け、このふるまいが周囲との関係性の基盤につながっているのです。

参考書籍:『仕事だいじょうぶの本』北岡祐子 著

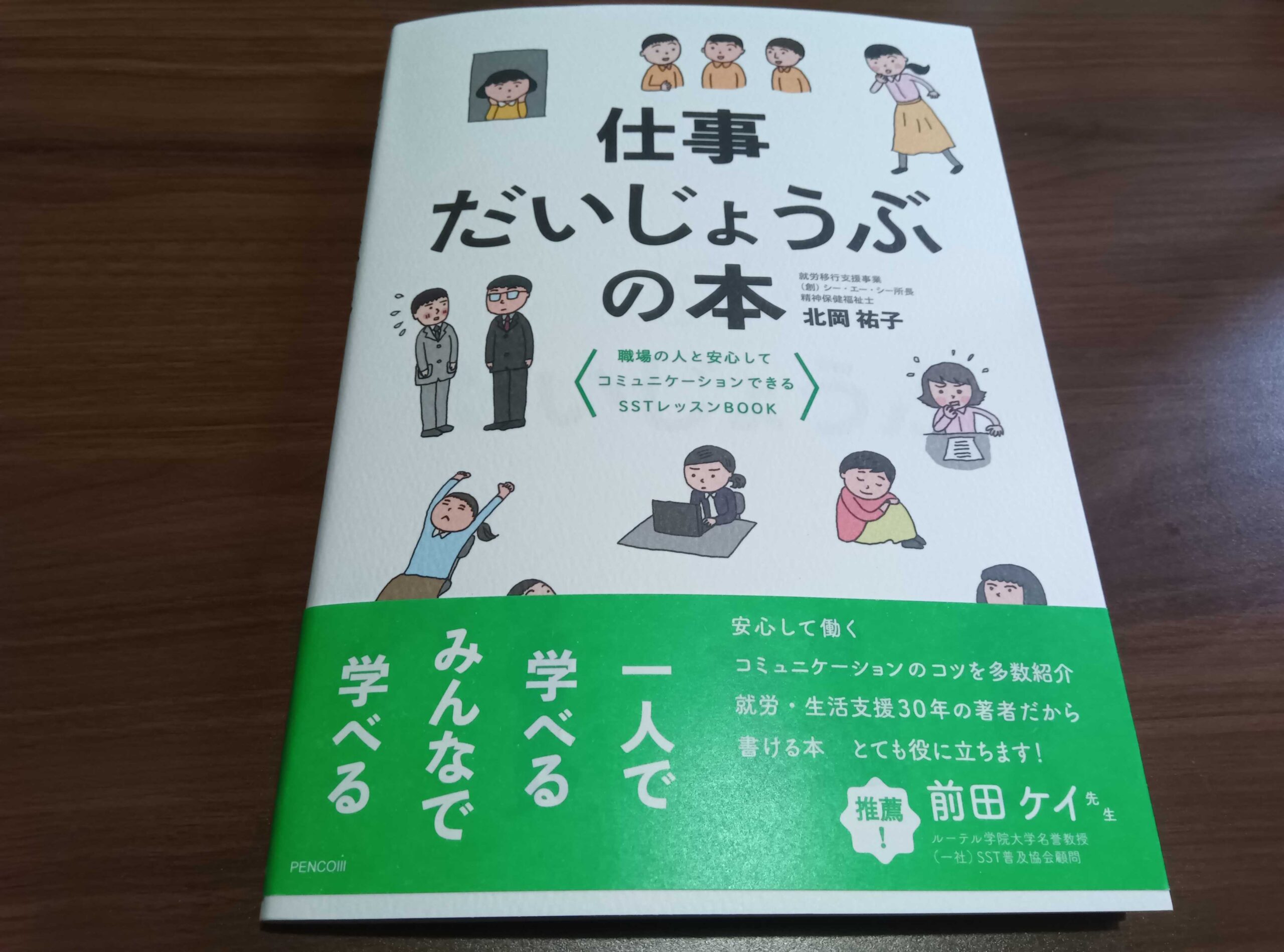

写真の書籍、『仕事だいじょうぶの本』は、“働きたいのに会話が苦手でつまずいてしまう、そんな不安をSST(ソーシャルスキルトレーニング)の技法を使って実例で解決”するためのレッスン本だと紹介されおり、今回のブログテーマにぴったりだと感じて読んでみました。

まずこの書籍を読んでみて驚いたのが、仕事に直結するシーン(質問をしたり、確認したりといった場面)に限らず、休憩時間の雑談まで網羅している点です。

雑談のように一見みんなが無意識にとれるようなコミュニケーションやふるまいでも不安を抱える人がいるということを知るきっかけとなり、当事者に向けてかかれた本ではあるものの、支援者にとっても学びのある内容です。

ソーシャルスキルトレーニングの方法

ソーシャルスキルトレーニングの方法についてアプローチの仕方は様々かと思いますが、上の章で紹介した『仕事だいじょうぶの本』からは、あらゆるシチュエーションを想定してシーン別の応答やふるまいを繰り返し練習することが大切だと読み取れました。

著者は「職場のコミュニケーションや対処法は人生の中で何となく身に付くものではない」と断言するとともに、「会話」を何度も練習することでコミュニケーションの型を身につけることで自信がつくとしており、当事者にとっても励まされるのではないかと感じました。

おわりに

ソーシャルスキルトレーニングについてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

このブログでは幅広いテーマで情報発信をしております。

過去にも様々な記事をアップしているので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。