起立性調節障害ってどんな症状?どうして起こるのか。

起立性調節障害をご存知ですか?

“起立性調節障害” の文字からもイメージできるように、起床時に不調をきたすことが症状の特徴です。

このブログでは、具体的にどのような不調を感じるのか、それによって日常生活にどんな苦痛を伴うのか、また起立性調節障害になりやすい年代の傾向などについても触れ、ご紹介しています。

ぜひ、最後までお読みください。

目次

起立性調節障害の症状について

起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation)は「OD」の略称でも知られ、座っている時や立ち上がった時に脳への血流が低下してしまうといった症状を抱える、自律神経の乱れによって引き起こさる病気です。

日本小児心身医学会による小児起立性調節障害診断・治療ガイドラインでは、以下のような症状がみられると紹介されています。

1.立ちくらみ、あるいはめまいを起こしやすい

2.立っていると気持ちが悪くなる。ひどくなると倒れる

3.入浴時あるいは嫌なことを見聞きすると気持ちが悪くなる

4.少し動くと動悸あるいは息切れがする

5.朝なかなか起きられず午前中調子が悪い

6.顔色が青白い

7.食欲不振

8.へその周囲の痛みをときどき訴える

9.倦怠あるいは疲れやすい

10.頭痛

11.乗り物に酔いやすい

これらの症状のなかで複数(3つ以上)当てはまると起立性調節障害の疑いが強いとされており、しばらく横になってから立ち上がった際の心拍等の検査を経て、診断がされます。

その結果、起立性調節障害は次の4パターン(サブタイプ)に分類でき、それを踏まえてどのような対処がとれるかを検討します。

以下の4パターンは上から記載した順に多いとされており、それぞれに症状の見られ方に特徴があります。

・起立直後性低血圧タイプ:立ち上がるとすぐに血圧の低下が発症し、回復するまで時間がかかるのが特徴

・体位性頻脈症候群タイプ:立ち上がり時の血圧低下はみられないが、心拍数が異常に増加するのが特徴

・血管迷走神経性失神タイプ:立っていると急激な血圧低下が起こり、失神もしてしまうのが特徴

・遷延性起立性低血圧タイプ:立っているとじわじわと血圧低下が進んでいくのがみられ、失神に至るのが特徴

起立性調節障害になりやすい人とは?

起立性調節障害には、思春期前後の小児に多くみられるといった特徴があります。

私も教員をしている友人が何人かいますが、起立性調節障害を抱える生徒が多いと聞いたことがありました。

上の章でも触れたたように起立性調節障害は自律神経の乱れによって引き起こされますが、自律神経は交感神経と副交感神経の働きのバランスを保つことで正常な状態を維持できます。

しかし起立性調節障害が起こる際、この交感神経の活性化が乏しくなることが起因して、起床時や立ち上がる際に症状が出てしまいます。

小学生高学年から高校生頃に発症するケースが多く、思春期特有の体内のホルモンバランスが影響していることが知られています。

また、大人になってからも症状が見られることもあり、その原因は体質など遺伝的な要素も認められるとされています。

起立性調節障害において遺伝的の視点は重要で、患者の約半数に遺伝の可能性があると考えられているようです。

起立性調節障害によってもたらされる日常生活上の苦痛

起立性調節障害の発症メカニズムや、4つの発症パターンについてはすでにご紹介した通りですが、この起立性調節障害によって日常生活ではどのような苦痛や困難を抱えることになるのでしょうか。

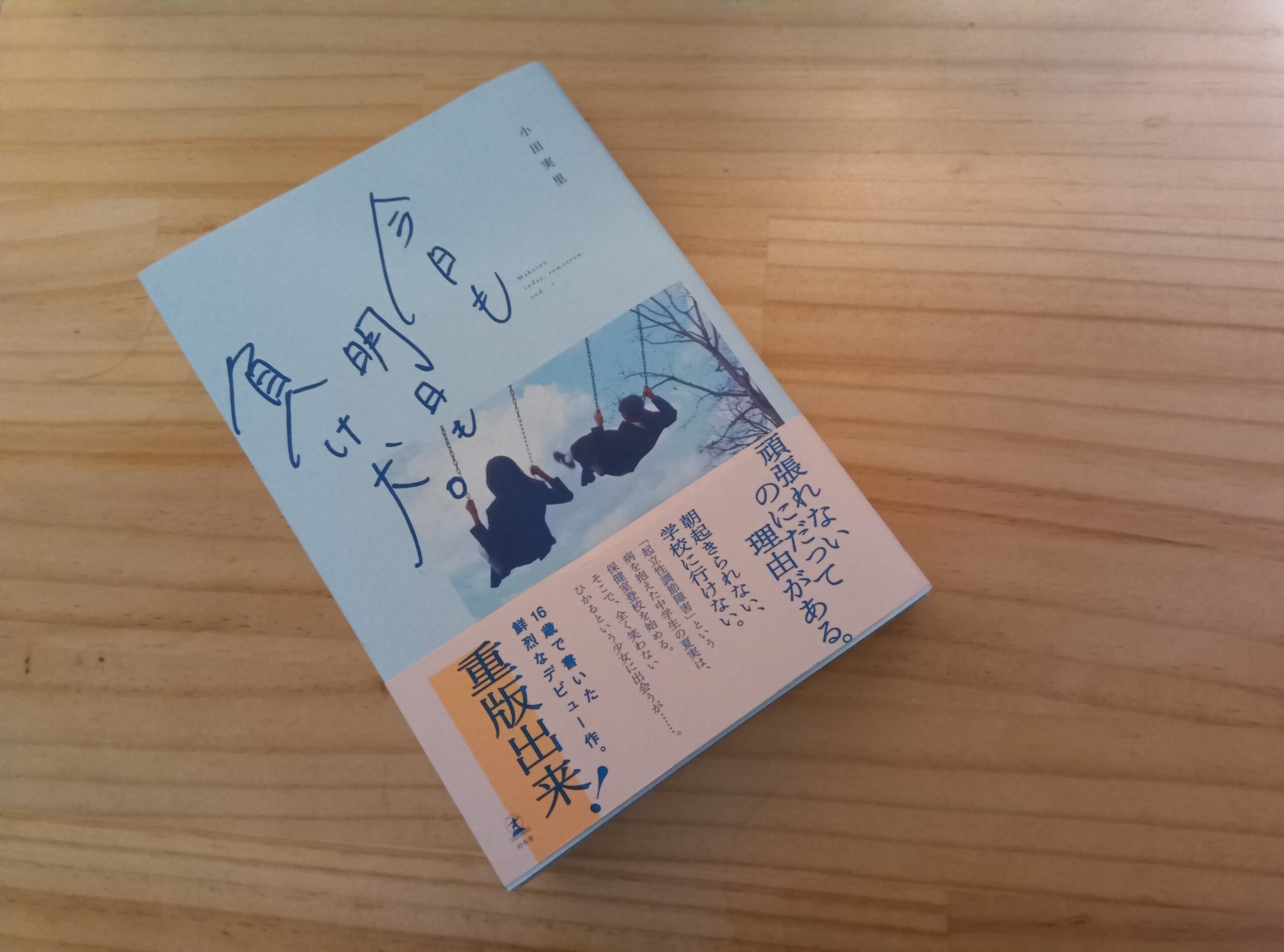

もちろんこの答えは医学的な解説書などを手にとれば知ることができるのですが、当事者の目線で“起立性調節障害と生きる世界”を知りたいと思い、『今日も明日も負け犬』を読んでみることにしました。

本作は小田実里さんによる小説で、著者の友人である西山夏実さんの実話に基づいて書かれています。

国内最大規模(世界規模)の高校生映画コンクール「高校生のためのeiga worldcup2021」にて最優秀作品賞を受賞。

「今日も明日も負け犬。」「今日も明日も負け犬。ドキュメンタリー」の2作品で最優秀監督賞、最優秀女子演技賞など全部で11の賞を受賞するなどして、とても注目をあつめた作品です。

今日も明日も負け犬/小田実里 著

この小説を読んで、一番に感じたのは起立性調節障害にかかると想像を超える苦痛を伴うのだということでした。

この病名は知っていたし、起きられないことについて甘えなどと偏見が多い病気であることも知っているつもりでした。

それでも想像を超えてくる描写に、知っている「つもり」だったなと反省を感じざるを得ませんでした。

朝起きられないだけでなく夜に眠れない、食欲や意欲も低下して、倒れてしまうこともある。状態によっては長期間の入院も起こり得るほどなのに特効薬や明確な治療法が確立していないこと、そもそも専門医が少ないこともこの本を読んで知りました。

書籍内では全国の中高生のうち約七十万人が発症、不登校の三~四割に起立性調節障害の傾向がみられることが書かれていて、その多さにも驚きました。

また、主人公として描かれる起立性調節障害の当事者、西山夏実さんのケースでは症状の現れは朝起きれないことではありませんでした。食欲不振から始まり、朝起きられないといった症状は後から発症しており、このようなケースでは正確な病名にたどり着くまでに時間がかかるだろうなと考えさせられました。

この本からは、発症が多いとされる青春時代にその症状を抱えることがいかに後の人生に影響を与えうるかを知らされます。

主人公は病気に負けずに道を切り拓いていきましたが、本人の努力はもちろん、周囲の理解や協力が功を奏した恵まれたケースとも感じました。

実際は、起立性調節障害のせいで社会との距離が出来てしまったり人生が思うように運ばない人のほうが多いだろうと思うと心が痛みます。

治療法は医療の発展に期待するしかありませんが、起立性調節障害について1人でも多く知ることは間違いなく当事者を救うことになるはず。

ぜひ、みなさんもこちらの1冊をお手に取ってみてください。

おわりに

起立性調節障害について簡単にまとめた内容でしたが、いかがだったでしょうか。

私は社労士として障害年金の申請のお手伝いをしておりますが、20歳前傷病として20歳を迎えたばかりの方の申請に携わる際、この起立性調節障害に関するヒアリングをすることが多々あります。

20歳時点の病名はうつ病などの精神障害ではあるものの、中高生の時に初めて受診した際には起立性調節障害についも診断がされているケースが珍しくなく、そのせいで学校に行けなくなり、社会との接点を失い、他者とのコミュニケーションに苦手が生じるといった段階を経て、現在の精神障害の診断に至ったという傾向にあります。

先述しましたが、うつ病等の精神障害にも同様のことが言われるように、起立性調節障害も「甘え」「わがまま」といった偏見を向けられやすいです。

このようスティグマに苦しみ状況を悪化させたケースに触れるたび、いかに周囲の理解が状況を左右するか考えさせられます。

このブログが少しでも起立性調節障害への理解が進むことの一助になればと願い、今回のブログテーマといたしました。

このブログでは、週に1度、毎週月曜日に新しいブログ記事をアップしています。

幅広いテーマを扱っているので、ぜひ過去記事もご覧いただけると嬉しいです。

「このブログを書いているのってどんなひと?」「このHPを運営している会社(社労士事務所)ってどんなところ?」と興味を持ってくださった方は、自己紹介動画(YouTubeで2分程度のアニメーションです)もご覧いただけると嬉しいです。