モンスター社員(問題社員)の定義と対応。おすすめの参考書籍もご紹介。

モンスター社員あるいは問題社員という言葉を耳にしたことはありますか?

モンスター〇〇は、モンスターペアレンツに代表されるように、近年わりと用いられる表現かもしれませんね。

ネーミングからも感じ取れる通り、理解しがたい言動、そしてそれを注意しても反省の様子を示さないなど、職場環境にも悪影響を及ぼしかねない態度を振舞うといった特徴があります。

法律上、会社が従業員を解雇するのは容易ではない中、このようなモンスター社員(問題社員)とはどのように付き合っていくべきなのでしょうか。

また、そもそもモンスター社員を生まないためにはどんな備えができるのでしょうか。

このブログでは“モンスター社員”あるいは“問題社員”と表現される社員とはどういった存在なのか、その定義について確認し、対応について考えるきっかけを提示することを目的としています。

お困りの事業主様にとって参考になればうれしいです。

目次

モンスター社員の定義とは

モンスター社員とは労働環境に悪影響を及ぼす言動をする従業員を指して表現したものであり、もちろん正式な名称ではありません。

そのため正式な定義があるわけではありませんが、モンスター社員と表現される者のタイプとしては、周囲に高圧的にふるまったり、周りや会社に過度な要求をするなどして周囲を委縮させ、指摘を受けても改めないといった特徴が当てはまります

また、本人による粗暴な言動だけでなく、家族の過干渉によってモンスター社員と呼ばれるケースもあるようです。この場合は本人よりもその家族によるものとも言えますが、社内での出来事に対して家族の立場で口を出してくるといったタイプで、会社にとっては非常に扱いづらい存在となります。

これらはあくまで一例であり、そもそも定義づけられるものではないことは先にも述べた通りですが、このような特徴がある人が職場にいたら周囲にとってもやりづらさを感じるのは想像に難くないでしょう。

モンスター社員が及ぼす影響

モンスター社員が存在すると、職場に不穏な空気をもたらして周囲の士気を下げ業務を滞らせた結果、生産性の低下が起こるだけでなく、巻き込まれた従業員の離職の発生といった問題も考えられます。

モンスター社員の温度感に合わせて感情的に対応することが得策ではないことは想像がつきますが、かといって事を荒立てまいとモンスター社員の言動を見過ごすことも良い結果につながるとも思えません。

会社としては一早く解雇してしまいたい気持ちもあるでしょうが、実際よほどの根拠がないと簡単に解雇できません。根拠に乏しいにも関わらず感情のまま解雇してしまうと、解雇権の濫用になりかねないので慎重に対応する必要があります。

では、どのような対応がとれるのでしょうか。次の章で確認してみましょう。

モンスター社員(問題社員)対応の参考になる1冊!

モンスター社員というネーミングは非常にキャッチ―ではありますが、ニュアンスとしては限定的なため、より広い概念として「問題社員」と捉えて対応事例を知っておくことはとても有効です。

(ここでは、モンスター社員が粗暴な言動が目立つものを表すのに対し、問題社員は無断欠勤癖がある・周囲との協調性に欠ける・業務指示に従わないというような、より広い問題行動を含めた概念としています)

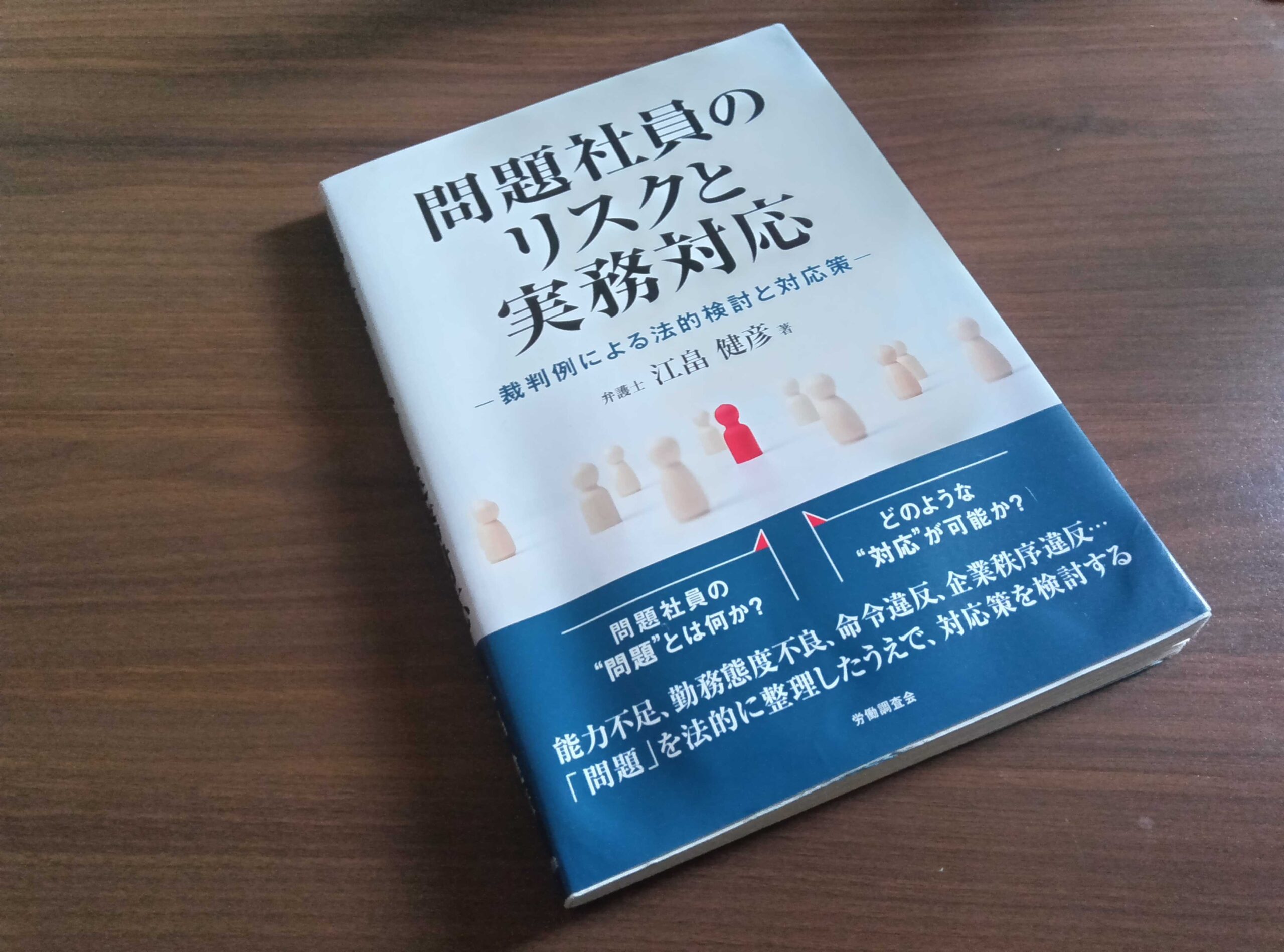

写真にもある書籍『問題社員のリスクと実務対応』は弁護士の江畠 健彦先生によるもので、私も実務で非常にお世話になっている一冊です。

社労士向けの研修をご担当されている先生でもあり、私も参加させていただいたことがあります。

この1冊であらゆるタイプの問題社員について網羅されており、突然解雇ではなくどのような段階を踏んで進めるべきか、就業規則の表現はどのように気を付けるべきかといった点についても詳しく書かれています。

おわりに

モンスター社員についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

以前に、集英社オンラインのリベンジ退職をテーマにした取材に対応したことがあります。

リベンジ退職とは、「(自分がいなくなって)会社が困ればいい!」といった思惑の元、突如切り出される退職の意思表示のことをいいますが、では、このリベンジ退職はモンスター社員の行動のひとつと言えるのでしょうか?

記事の中でも述べていますが、一見会社側から見ると“愉快犯”のように見える行動も、従業員からの切実なSOSの結果としての行動であることも少なくありません。

いわゆるモンスター社員と捉えられる人が初めからモンスター社員なのかと言えばそうではないかもしれません。コミュニケーションの掛け違いの積み重ねで、お互いが理解できなくなった結果として「モンスター社員!」「ブラック企業!」と互いに誤解し合うことは避けたいですね。

このブログでは、今回のように労働に関するテーマのほか、障害年金を得意とする社労士として、あらゆる病気をテーマにお届けすることもあります。ぜひ、過去の記事もご覧いただけると嬉しいです。